O que segue não são reflexões sobre todas as manifestações ocorridas no país, mas focalizam principalmente as ocorridas na cidade de São Paulo, embora algumas palavras de ordem e algumas atitudes tenham sido comuns às manifestações de outras cidades (a forma da convocação, a questão da tarifa do transporte coletivo como ponto de partida, a desconfiança com relação à institucionalidade política como ponto de chegada), bem como o tratamento dado a elas pelos meios de comunicação (condenação inicial e celebração final, com criminalização dos “vândalos”), permitam algumas considerações mais gerais a título de conclusão.

O estopim das manifestações paulistanas foi o aumento da tarifa do transporte público e a ação contestatória da esquerda com o Movimento Passe Livre (MPL), cuja existência data de 2005 e é composto por militantes de partidos de esquerda. Em sua reivindicação específica, o movimento foi vitorioso sob dois aspectos. Conseguiu a redução da tarifa e definiu a questão do transporte público no plano dos direitos dos cidadãos, e portanto afirmou o núcleo da prática democrática, qual seja, a criação e defesa de direitos por intermédio da explicitação (e não do ocultamento) dos conflitos sociais e políticos.

O inferno urbano

Não foram poucos os que, pelos meios de comunicação, exprimiram sua perplexidade diante das manifestações de junho de 2013: de onde vieram e por que vieram se os grandes problemas que sempre atormentaram o país (desemprego, inflação, violência urbana e no campo) estão com soluções bem encaminhadas e reina a estabilidade política? As perguntas são justas, mas a perplexidade, não, desde que voltemos nosso olhar para um ponto que foi sempre o foco dos movimentos populares: a situação da vida urbana nas grandes metrópoles brasileiras.

Quais os traços mais marcantes da cidade de São Paulo nos últimos anos e, sob certos aspectos, extensíveis às demais cidades? Resumidamente, podemos dizer que são os seguintes:

- explosão do uso do automóvel individual. A mobilidade urbana se tornou quase impossível, ao mesmo tempo em que a cidade se estrutura com um sistema viário destinado aos carros individuais em detrimento do transporte coletivo, mas nem mesmo esse sistema é capaz de resolver o problema;

- explosão imobiliária com os grandes condomínios (verticais e horizontais) e shopping centers, que produzem uma densidade demográfica praticamente incontrolável, além de não contar com redes de água, eletricidade e esgoto, os problemas sendo evidentes, por exemplo, na ocasião de chuvas;

- aumento da exclusão social e da desigualdade com a expulsão dos moradores das regiões favorecidas pelas grandes especulações imobiliárias e a consequente expansão das periferias carentes e de sua crescente distância com relação aos locais de trabalho, educação e serviços de saúde. (No caso de São Paulo, como aponta Erminia Maricato, deu-se a ocupação das regiões de mananciais, pondo em risco a saúde de toda a população; em resumo: degradação da vida cotidiana das camadas mais pobres da cidade);

- o transporte coletivo indecente, indigno e mortífero. No caso de São Paulo, sabe-se que o programa do metrô previa a entrega de 450 quilômetros de vias até 1990; de fato, até 2013, o governo estadual apresenta 90 quilômetros. Além disso, a frota de trens metroviários não foi ampliada, está envelhecida e mal conservada; à insuficiência quantitativa para atender à demanda, somam-se atrasos constantes por quebra de trens e dos instrumentos de controle das operações. O mesmo pode ser dito dos trens da CPTM, também de responsabilidade do governo estadual. No caso do transporte por ônibus, sob responsabilidade municipal, um cartel domina completamente o setor sem prestar contas a ninguém: os ônibus são feitos com carrocerias destinadas a caminhões, portanto feitos para transportar coisas, e não pessoas; as frotas estão envelhecidas e quantitativamente defasadas com relação às necessidades da população, sobretudo as das periferias da cidade; as linhas são extremamente longas porque isso as torna mais lucrativas, de maneira que os passageiros são obrigados a trajetos absurdos, gastando horas para ir ao trabalho, às escolas, aos serviços de saúde e voltar para casa; não há linhas conectando pontos do centro da cidade nem linhas interbairros, de modo que o uso do automóvel individual se torna quase inevitável para trajetos menores.

Em resumo: definidas e orientadas pelos imperativos dos interesses privados, as montadoras de veículos, empreiteiras da construção civil e empresas de transporte coletivo dominam a cidade sem assumir nenhuma responsabilidade pública, impondo o que chamo de inferno urbano.

A tradição paulistana de lutas

Recordando: a cidade de São Paulo (como várias das grandes cidades brasileiras) tem uma tradição histórica de revoltas populares contra as péssimas condições do transporte coletivo, isto é, a tradição do quebra-quebra quando, desesperados e enfurecidos, os cidadãos quebram e incendeiam ônibus e trens (à maneira do que faziam os operários no início da Segunda Revolução Industrial, quando usavam os tamancos de madeira – em francês, os sabots, donde a palavra francesa sabotage, sabotagem – para quebrar as máquinas). Entretanto, não foi esse o caminho tomado pelas manifestações atuais e valeria a pena indagar por quê. Talvez porque, vindo da esquerda, o MPL politiza explicitamente a contestação, em vez de politizá-la simbolicamente, como faz o quebra-quebra.

Recordando: nas décadas de 1970 a 1990, as organizações de classe (sindicatos, associações, entidades) e os movimentos sociais e populares tiveram um papel político decisivo na implantação da democracia no Brasil pelos seguintes motivos: introdução da ideia de direitos sociais, econômicos e culturais para além dos direitos civis liberais; afirmação da capacidade auto-organizativa da sociedade; introdução da prática da democracia participativa como condição da democracia representativa a ser efetivada pelos partidos políticos. Numa palavra: sindicatos, associações, entidades, movimentos sociais e movimentos populares eram políticos, valorizavam a política, propunham mudanças políticas e rumaram para a criação de partidos políticos como mediadores institucionais de suas demandas.

Isso quase desapareceu da cena histórica como efeito do neoliberalismo, que produziu:

- fragmentação, terceirização e precarização do trabalho (tanto industrial como de serviços), dispersando a classe trabalhadora, que se vê diante do risco da perda de seus referenciais de identidade e de luta;

- refluxo dos movimentos sociais e populares e sua substituição pelas ONGs, cuja lógica é distinta daquela que rege os movimentos sociais;

- surgimento de uma nova classe trabalhadora heterogênea, fragmentada, ainda desorganizada que, por isso, ainda não tem suas próprias formas de luta e não se apresenta no espaço público e, por isso mesmo, é atraída e devorada por ideologias individualistas como a “teologia da prosperidade” (do pentecostalismo) e a ideologia do “empreendedorismo” (da classe média), que estimulam a competição, o isolamento e o conflito interpessoal, quebrando formas anteriores de sociabilidade solidária e de luta coletiva.

Erguendo-se contra os efeitos do inferno urbano, as manifestações guardaram da tradição dos movimentos sociais e populares a organização horizontal, sem distinção hierárquica entre dirigentes e dirigidos. Mas, diversamente dos movimentos sociais e populares, tiveram uma forma de convocação que as transformou num movimento de massa, com milhares de manifestantes nas ruas.

O pensamento mágico

A convocação foi feita por meio das redes sociais. Apesar da celebração desse tipo de convocação, que derruba o monopólio dos meios de comunicação de massa, é preciso mencionar alguns problemas postos pelo uso dessas redes, que possui algumas características que o aproximam dos procedimentos da mídia:

- é indiferenciado: poderia ser para um show da Madonna, para uma maratona esportiva etc., e calhou ser por causa da tarifa do transporte público;

- tem a forma de um evento, ou seja, é pontual, sem passado, sem futuro e sem saldo organizativo porque, embora tenha partido de um movimento social (o MPL), à medida que cresceu passou à recusa gradativa da estrutura de um movimento social para se tornar um espetáculo de massa. (Dois exemplos confirmam isso: a ocupação de Wall Street pelos jovens de Nova York, que, antes de se dissolver, tornou-se um ponto de atração turística para os que visitavam a cidade; e o caso do Egito, mais triste, pois, com o fato de as manifestações permanecerem como eventos e não se tornarem uma forma de auto-organização política da sociedade, deram ocasião para que os poderes existentes passassem de uma ditadura para outra);

- assume gradativamente uma dimensão mágica, cuja origem se encontra na natureza do próprio instrumento tecnológico empregado, pois este opera magicamente, uma vez que os usuários são, exatamente, usuários, e portanto não possuem o controle técnico e econômico do instrumento que usam – ou seja, desse ponto de vista, encontram-se na mesma situação que os receptores dos meios de comunicação de massa. A dimensão é mágica porque, assim como basta apertar um botão para tudo aparecer, assim também se acredita que basta querer para fazer acontecer. Ora, além da ausência de controle real sobre o instrumento, a magia repõe um dos recursos mais profundos da sociedade de consumo difundida pelos meios de comunicação, qual seja, a ideia de satisfação imediata do desejo, sem qualquer mediação;

- a recusa das mediações institucionais indica que estamos diante de uma ação própria da sociedade de massa, portanto indiferente à determinação de classe social; ou seja, no caso presente, ao se apresentar como uma ação da juventude, o movimento assume a aparência de que o universo dos manifestantes é homogêneo ou de massa, ainda que, efetivamente, seja heterogêneo do ponto de vista econômico, social e político, bastando lembrar que as manifestações das periferias não foram apenas de “juventude” nem de classe média, mas de jovens, adultos, crianças e idosos da classe trabalhadora.

No ponto de chegada, as manifestações introduziram o tema da corrupção política e a recusa dos partidos políticos. Sabemos que o MPL é constituído por militantes de vários partidos de esquerda e, para assegurar a unidade do movimento, evitou a referência aos partidos de origem. Por isso foi às ruas sem definir-se como expressão de partidos políticos, e em São Paulo, quando, na comemoração da vitória, os militantes partidários compareceram às ruas foram execrados, espancados e expulsos como oportunistas – sofreram repressão violenta por parte da massa.

A crítica às instituições políticas não é infundada, possui base concreta:

- no plano conjuntural: o inferno urbano é, efetivamente, responsabilidade dos partidos políticos governantes;

- no plano estrutural: no Brasil, sociedade autoritária e excludente, os partidos políticos tendem a ser clubes privados de oligarquias locais, que usam o público para seus interesses privados; a qualidade dos Legislativos nos três níveis é a mais baixa possível e a corrupção é estrutural; como consequência, a relação de representação não se concretiza porque vigoram relações de favor, clientela, tutela e cooptação;

- a crítica ao PT: de ter abandonado a relação com aquilo que determinou seu nascimento e crescimento, isto é, o campo das lutas sociais auto-organizadas, e ter-se transformado numa máquina burocrática e eleitoral (como têm dito e escrito muitos militantes ao longo dos últimos vinte anos).

Isso, porém, embora explique a recusa, não significa que esta tenha sido motivada pela clara compreensão do problema por parte dos manifestantes. De fato, a maioria deles não exprime em suas falas uma análise das causas desse modo de funcionamento dos partidos políticos, qual seja, a estrutura autoritária da sociedade brasileira, de um lado, e, de outro, o sistema político-partidário montado pelos casuísmos da ditadura. Em lugar de lutar por uma reforma política, boa parte dos manifestantes recusa a legitimidade do partido político como instituição republicana e democrática. Assim, sob esse aspecto, apesar do uso das redes sociais e da crítica aos meios de comunicação, a maioria dos manifestantes aderiu à mensagem ideológica difundida anos a fio pelos meios de comunicação de que os partidos são corruptos por essência. Como se sabe, essa posição dos meios de comunicação tem a finalidade de lhes conferir o monopólio das funções do espaço público, como se não fossem empresas capitalistas movidas por interesses privados. Dessa maneira, a recusa dos meios de comunicação e as críticas a eles endereçadas pelos manifestantes não impediram que grande parte deles aderisse à perspectiva da classe média conservadora difundida pela mídia a respeito da ética.

De fato, a maioria dos manifestantes, reproduzindo a linguagem midiática, falou de ética na política (ou seja, a transposição dos valores do espaço privado para o espaço público), quando, na verdade, se trataria de afirmar a ética da política (isto é, valores propriamente públicos), ética que não depende das virtudes morais das pessoas privadas dos políticos, e sim da qualidade das instituições públicas enquanto instituições republicanas. A ética da política, no nosso caso, depende de uma profunda reforma política que crie instituições democráticas republicanas e destrua de uma vez por todas a estrutura deixada pela ditadura, que força os partidos políticos a fazer coalizões absurdas se quiserem governar, coalizões que comprometem o sentido e a finalidade de seus programas e abrem as comportas para a corrupção. Em lugar da ideologia conservadora e midiática de que, por definição e por essência, a política é corrupta, trata-se de promover uma prática inovadora capaz de criar instituições públicas que impeçam a corrupção, garantam a participação, a representação e o controle dos interesses públicos e dos direitos pelos cidadãos. Numa palavra, uma invenção democrática.

Ora, ao entrar em cena o pensamento mágico, os manifestantes deixam de lado o fato de que, até que uma nova forma da política seja criada num futuro distante, quando, talvez, a política se realizará sem partidos, por enquanto, numa república democrática (ao contrário de numa ditadura), ninguém governa sem um partido, pois é este que cria e prepara quadros para as funções governamentais para a concretização dos objetivos e das metas dos governantes eleitos. Bastaria que os manifestantes se informassem sobre o governo Collor para entender isso: Collor partiu das mesmas afirmações feitas por uma parte dos manifestantes (partido político é coisa de “marajá” e é corrupto) e se apresentou como um homem sem partido. Resultado: não teve quadros para montar o governo nem diretrizes e metas coerentes e deu feição autocrática ao governo, isto é, “o governo sou eu”. Deu no que deu.

Além disso, parte dos manifestantes está adotando a posição ideológica típica da classe média, que aspira por governos sem mediações institucionais, e, portanto, ditatoriais. Eis porque surge a afirmação de muitos manifestantes, enrolados na bandeira nacional, de que “meu partido é meu país”, ignorando, talvez, que essa foi uma das afirmações fundamentais do nazismo contra os partidos políticos.

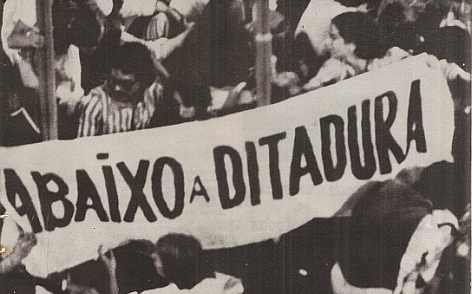

Assim, em lugar de inventar uma nova política, de ir rumo a uma invenção democrática, o pensamento mágico de grande parte dos manifestantes se ergueu contra a política, reduzida à figura da corrupção. Historicamente, sabemos onde isso foi dar. E por isso não nos devem surpreender, ainda que devam nos alarmar, as imagens de jovens militantes de partidos e movimentos sociais de esquerda espancados e ensanguentados durante a manifestação de comemoração da vitória do MPL. Já vimos essas imagens na Itália dos anos 1920, na Alemanha dos anos 1930 e no Brasil dos anos 1960-1970.

Conclusão provisória

Do ponto de vista simbólico, as manifestações possuem um sentido importante que contrabalança os problemas aqui mencionados.

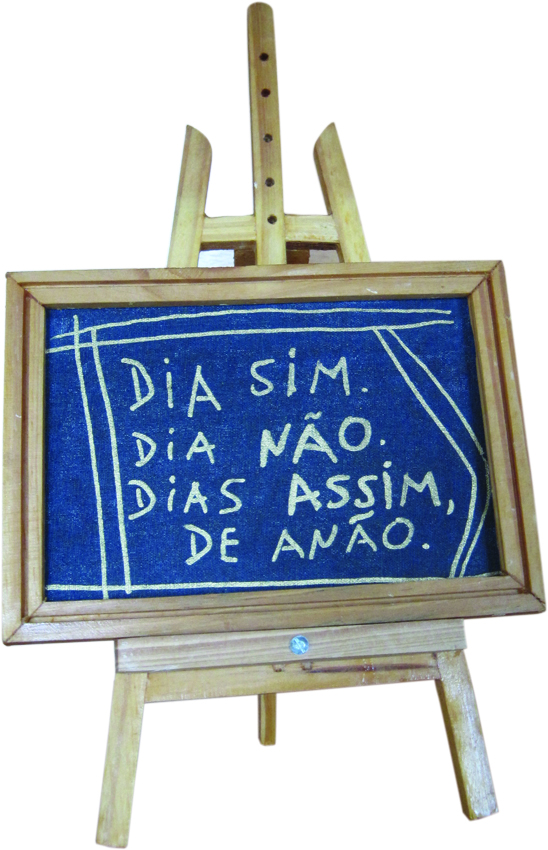

Não se trata, como se ouviu dizer nos meios de comunicação, que finalmente os jovens abandonaram a “bolha” do condomínio e do shopping center e decidiram ocupar as ruas (já podemos prever o número de novelas e minisséries que usarão essa ideia para incrementar o programa High School Brasil, da Rede Globo). Simbolicamente, malgrado eles próprios e malgrado suas afirmações explícitas contra a política, os manifestantes realizaram um evento político: disseram não ao que aí está, contestando as ações dos Poderes Executivos municipais, estaduais e federal, assim como as do Poder Legislativo nos três níveis. Praticando a tradição do humor corrosivo que percorre as ruas, modificaram o sentido corriqueiro das palavras e do discurso conservador por meio da inversão das significações e da irreverência, indicando uma nova possibilidade de práxis política, uma brecha para repensar o poder, como escreveu um filósofo político sobre os acontecimentos de maio de 1968 na Europa.

Justamente porque uma nova possibilidade política está aberta, algumas observações merecem ser feitas para que fiquemos alertas aos riscos de apropriação e destruição dessa possibilidade pela direita conservadora e reacionária.

Comecemos por uma obviedade: como as manifestações são de massa (de juventude, como propala a mídia) e não aparecem em sua determinação de classe social, que, entretanto, é clara na composição social das manifestações das periferias paulistanas, é preciso lembrar que uma parte dos manifestantes não vive nas periferias das cidades, não experimenta a violência do cotidiano experimentada pela outra parte dos manifestantes. Com isso, podemos fazer algumas indagações. Por exemplo: os jovens manifestantes de classe média que vivem nos condomínios têm ideia de que suas famílias também são responsáveis pelo inferno urbano (o aumento da densidade demográfica dos bairros e a expulsão dos moradores populares para as periferias distantes e carentes)? Os jovens manifestantes de classe média que, no dia em que fizeram 18 anos, ganharam de presente um automóvel (ou estão na expectativa do presente quando completarem essa idade) têm ideia de que também são responsáveis pelo inferno urbano? Não é paradoxal, então, que se ponham a lutar contra aquilo que é resultado de sua própria ação (isto é, de suas famílias), mas atribuindo tudo isso à política corrupta, como é típico da classe média?

Essas indagações não são gratuitas nem expressão de má vontade a respeito das manifestações de 2013. Elas têm um motivo político e um lastro histórico.

Motivo político: assinalamos anteriormente o risco de apropriação das manifestações rumo ao conservadorismo e ao autoritarismo. Só será possível evitar esse risco se os jovens manifestantes levarem em conta algumas perguntas:

- estão dispostos a lutar contra as ações que causam o inferno urbano, e portanto enfrentar pra valer o poder do capital de montadoras, empreiteiras e cartéis de transporte, que, como todos sabem, não se relacionam pacificamente (para dizer o mínimo) com demandas sociais?

- estão dispostos a abandonar a suposição de que a política se faz magicamente sem mediações institucionais?

- estão dispostos a se engajar na luta pela reforma política, a fim de inventar uma nova política, libertária, democrática, republicana, participativa?

- estão dispostos a não reduzir sua participação a um evento pontual e efêmero e a não se deixar seduzir pela imagem que deles querem produzir os meios de comunicação?

Lastro histórico: quando Luiza Erundina, partindo das demandas dos movimentos populares e dos compromissos com a justiça social, propôs a Tarifa Zero para o transporte público de São Paulo, ela explicou à sociedade que a tarifa precisava ser subsidiada pela prefeitura e que não faria o subsídio implicar cortes nos orçamentos de educação, saúde, moradia e assistência social, isto é, dos programas sociais prioritários de seu governo. Antes de propor a Tarifa Zero, ela aumentou em 500% a frota da CMTC (explicação para os jovens: CMTC era a antiga empresa municipal de transporte) e forçou os empresários privados a renovar sua frota. Depois disso, em inúmeras audiências públicas, apresentou todos os dados e planilhas da CMTC e obrigou os empresários das companhias privadas de transporte coletivo a fazer o mesmo, de maneira que a sociedade ficou plenamente informada quanto aos recursos que seriam necessários para o subsídio. Ela propôs, então, que o subsídio viesse de uma mudança tributária: o IPTU progressivo, isto é, o imposto predial e territorial seria aumentado para os imóveis dos mais ricos, que contribuiriam para o subsídio junto com outros recursos da prefeitura. Na medida que os mais ricos, como pessoas privadas, têm serviçais domésticos que usam o transporte público e, como empresários, têm funcionários usuários desse mesmo transporte, uma forma de realizar a transferência de renda, que é base da justiça social, seria exatamente fazer com que uma parte do subsídio viesse do novo IPTU.

Os jovens manifestantes de hoje desconhecem o que se passou: comerciantes fecharam ruas inteiras, empresários ameaçaram lockout das empresas, nos “bairros nobres” foram feitas manifestações contra o “totalitarismo comunista” da prefeita e os poderosos da cidade “negociaram” com os vereadores a não aprovação do projeto de lei. A Tarifa Zero não foi implantada. Discutida na forma de democracia participativa, apresentada com lisura e ética política, sem qualquer mancha possível de corrupção, a proposta foi rejeitada. Esse lastro histórico mostra o limite do pensamento mágico, pois não basta ausência de corrupção, como imaginam os manifestantes, para que tudo aconteça imediatamente da melhor maneira e como se deseja.

Cabe uma última observação: se não levarem em consideração a divisão social das classes, isto é, os conflitos de interesses e de poderes econômico-sociais na sociedade, os manifestantes não compreenderão o campo econômico-político no qual estão se movendo quando imaginam estar agindo fora da política e contra ela. Entre os vários riscos dessa imaginação, convém lembrar aos manifestantes que se situam à esquerda que, se não tiverem autonomia política e se não a defenderem com muita garra, poderão, no Brasil, colocar água no moinho dos mesmos poderes econômicos e políticos que organizaram grandes manifestações de direita na Venezuela, na Bolívia, no Chile, no Peru, no Uruguai e na Argentina. E a mídia, penhorada, agradecerá pelos altos índices de audiência.

Marilena Chaui é filósofa, professora na FFLCH da Universidade de São Paulo